인삼(人蔘) Ginseng Radix

※ 수강생에게 강의자료를 제공키 위해 임시로 올립니다. 강의요약 및 도판, 배합례 등은 나중에 보충 예정입니다.

【본초명《출전》】 人蔘1《神農本草經》

【생약명】 Ginseng Radix

【영문명】Korean Ginseng

【이명】 人微 鬼蓋《本經》 土精 黃蔘 血蔘 玉精《吳普本草》 金井玉蘭 孩兒參《綱目》

【약성가】 人蔘味甘補元氣 止渴生津調營衛

【기원】

두릅나무과(Araliaceae, 五加科)에 속한 여러해살이풀인 인삼(人蔘) Panax ginseng C.A.Mey.의 뿌리로서 겉껍질이 있는 채로 말린 것은 피삼, 벗겨내고 말린 것은 백삼이라 한다.

⊂ KP, ChP, THP, JP, DPRKP

속씨식물군 (Angiosperms, 被子植物群)

진정쌍떡잎식물군 (Eudicots, 眞雙子葉植物分支)

국화군 (Asterids, 菊分支)

미나리목 (Apiales, 傘形目)

두릅나무과 (Araliaceae, 五加科)

인삼속 (Panax, 人蔘屬)

[ 인삼(人參) Panax ginseng C.A.Mey. ]

【구분】

1. 가공방법에 따른 구분

– 水蔘 : 채취한지 7-10일 된 것

– 白蔘 : 4~6년근의 껍질을 벗기고 건조한 것

– 紅蔘 : 수염뿌리를 제거한 6년근을 찐 것으로 보통 수분함유량이 14%이하

– 糖蔘 : 설탕물에 넣고 찐 것

2. 모양에 따른 구분

– 直蔘 , 曲蔘, 半曲蔘 : 채취한 인삼을 상품성을 좋게하기 위해, 굵은 것은 직삼의 형태로 가는 것은 대로 묶어 곡삼의 형태로 만드는 것이므로 약효와는 상관없음에 주의

3. 생육 장소에 따른 구분

– 재배삼 : 보통의 인삼이 여기에 해당.

– 長腦蔘 : 人爲的 野生蔘으로 인삼의 씨앗을 산간에 뿌려 기른 후 수확한 것. 원래는 蘆頭가 인삼에 비해서 길다(長蘆蔘)는 의미로 山蔘을 지칭하는 용어였으나 최근 장뇌삼의 재배로 그 의미가 바뀌어 사용됨.

– 山蔘 : 野生蔘으로 순화의 정도에 따라 山蔘, 山養山蔘, 家養山蔘 등으로 나뉨.

4. 번식방법에 따른 산삼의 구분

– 天種 : 깊은 산 계곡에서 자생

– 地種 : 禽獸가 섭취한 天種의 씨앗이 배설된 장소에서 자생

– 人種 : 사람이 天種의 씨앗을 山蔘이 자라기 좋은 환경에 이식한 것

5. 산지에 따른 인삼의 동속근연종

– 高麗人蔘 Panax ginseng C.A.Mey. : 한반도

– 竹節蔘 Panax japonicus (T.Nees) C.A.Mey. : 한반도, 일본. 補虛强壯 止咳去痰 散瘀止血 消腫止痛

– 西洋蔘/花旗蔘 Panax quinquefolius L. : 북아메리카. 味甘微苦 性寒 補氣養陰 淸火生津

– 峨嵋蔘 Panax vietnamensis Ha & Grushv. : 베트남, 중국, 히말라야

– 喜馬拉雅蔘 Panax pseudoginseng Wall. : 히말라야

– 三葉蔘 Panax trifolius L. : 북아메리카

– 珠子蔘 Panax bipinnatifidus Seem. : 중국, 네팔, 방글라데시, 부탄, 미얀마, 태국

– 狹葉竹節蔘 Panax wangianus S.C.Sun : 네팔, 부탄, 중국

– 三七 Panax notoginseng (Burkill) F.H.Chen : 중국. 止血散瘀 消腫止痛

– 薑狀三七 Panax zingiberensis C.Y.Wu & Feng : 베트남, 중국

– 屏邊三七 Panax stipuleanatus H.T.Tsai & K.M.Feng : 베트남, 중국

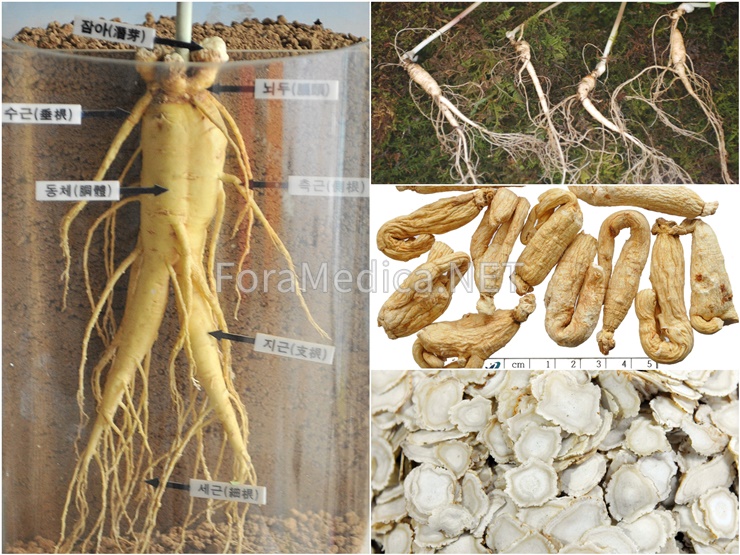

【성상】

[ 人蔘 Ginseng Radix ]

방추형 또는 원주형으로 때로는 중간쯤에서 2~5개의 곁뿌리가 나누어져 있고 길이 12~20㎝, 지름 1~3㎝이다. 표면은 엷은 황갈색 또는 엷은 회갈색을 띠며 세로주름과 가는 뿌리의 자국이 있고, 根頭部는 줄기의 殘基가 붙어 있던 蘆頭가 있다. 단면은 거의 평탄하며 엷은 황갈색이고, 형성층 부근은 갈색을 띤다. 횡단면을 현미경으로 보면 澱粉粒이 가득찬 薄膜性의 油細胞로 되어 있고 皮部 여러 곳에 황색 또는 황적색의 분비물이 들어 있는 樹脂道가 있다.

【산지】

한국과 중국의 東北(黑龍江 遼寧 吉林), 華北(河北 河南 山西)지역에서 재배한다. 한국의 경우, 경기도의 강화, 김포, 포천과 충청남·북도의 금산, 옥천, 영동 및 경상북도의 풍기, 영주 등에서 재배

【성분】

∙ Triterpenoid saponin 성분 중 glucoside에 따라 크게 oleanic acid류, protopanaxadiol류, protopanaxatriol류 등으로 분류할 수 있다. Oleanic acid류 성분에는 ginsenoside Ro가 있고, protopanaxadiol류 성분에는 ginsenoside(Ra1~3, Rb1~2, Rc, Rd, Rg3), quinguenoside R1~2, malonyl ginsenoside(Rb1, Rc, Rd) 등이 있다. Protopanaxatriol류 성분에는 ginsenoside(Re, Rf, Rg1~2, Rh1,), 20-glucoginseanoside-Rf, notoginsenoside(R1, R4) 등이 있다. 그리고 pseudoginsenoside(F11, Rp1, Rt1), chikusetsusaponin(Ⅳ, Ⅴa) 등이 함유되어 있다.

∙ Polyacetylene 성분으로는 panaxynol, panaxydol, falcarinol 및 ginsenoyen A~K 등이 있다.

∙ Sesquiterpene 성분에는 α-/β-panasinsene, caryophyllene, β-farnesene, α-/β-neoclovene, α-/β-humulene, α-, β-/γ-selinene 등이 있다. 지방산으로는 citric acid, fumaric acid, amleic acid, malic acid 등이 있다.

∙ Sterol 및 그 glucoside 성분으로는 β-sitosterol, stigmasterol, β-sitosterol-3-(6-linoleoyl)-glucopyranoside 등이 함유되어 있고, 다당류에는 glucose, fructose, galactose, arabinose, rhamnose, panose A~U 등이 있다.

∙ 함질소화합물 중 아미노산은 은 신선한 인삼에 9.581%, 晒乾한 인삼에 8.790% 함유되어 있는데, 그 주요 성분으로는 arginine, γ-aminobutyric acid, glutamic acid, aspartic acid, proline, lysine 등이 있다.

∙ Alkaloid 성분으로 N9-formyl harman, ethyl-β-carboline-1-carboxylate, peroloyrine, choline 등이 함유되어 있다.

∙ Phenolic acid에는 p-hydroxy cinnamic acid, 4-hydroxyphenyl acetic acid, azelaic acid, cinnamic acid, ferulic acid, caffeic acid 등이 있다.

∙ 그 밖에 lignan, flavonoids, 26종의 무기원소 및 vitamin(B1~2, C) 및 nicotinic acid 등이 함유되어 있다.

【작용】

∙ 신경계 흥분작용. 신경반사의 잠복기를 단축시키고 흥분전도를 가속시킴 → 작업능력의 향상과 피로감소

∙ 중추신경에 대한 흥분작용(Ginsenoside Rg류 성분)과 억제작용(Ginsenoside Rb류 성분)을 모두 보인다.

∙ 항아나필락시스 작용 → 쇼크 예방기능

∙ 하수체의 부신피질계의 흥분 및 분비촉진 → 스트레스에 의한 생체 저항력을 증강

∙ 면역증강 작용(Ginsenoside Rg1)

∙ 뇌하수체자극 → 성성숙 촉진, 성기능쇠약에 효과

∙ 강심작용. 心筋대사를 개선하고 심기능을 개선

∙ 부정맥 억제 (Ginsenoside Ro, Rb1~2, Rc, Rd, Rg1~3)

∙ 혈당강하(panaxan) 작용 ← 글리코겐합성 촉진

∙ 소화흡수를 촉진하고 신진대사를 촉진하며 지방간·고지혈증 억제작용

∙ 抗利尿 작용과 aldosterone의 분비증가로 배뇨량을 감소

∙ 학습·기억 능력 향상, 뇌경색 억제, 뇌세포 활성 향상, 항산화, 위궤양억제 작용

∙ Ginsenoside Rb2는 혈소판응집을 촉진하고, Rg1, Rg2, Ro는 응집을 억제

∙ Ginsenoside Rg1과 Rb1은 단백질, RNA, DNA의 합성을 촉진

∙ Ginsenoside Re는 적혈구의 기능을 향상시킴

∙ Ginsenoside Rb2는 높은 항종양 활성을 나타냄

[ 주영승 명예교수(우석대학교 한의과대학)의 본초학 강의, ‘인삼(人參)’편 ]

【성미】 性(微)溫 味甘微苦 【귀경】 脾肺心經

【효능】 大補元氣 (補脾益氣) 固脫生津 安神

【주치】 勞傷虛損 食少 倦怠 反胃吐食 大便滑泄 虛咳喘促 自汗暴脫 驚悸 健忘 眩暈頭痛 陽痿 頻尿 消渴 婦女崩漏 小兒慢驚 久虛不複 一切氣血津液不足

【해설】 脾主運化 生化之根源 肺主氣 心藏神 主血 → 補脾肺心의 要藥

1. 補元氣 生津止渴 安神益智 補虛救急 등의 氣虛症狀에 유효하게 적용

→ 모든 氣虛證과 脾胃氣虛 肺氣不足 心神不安 등에 양호한 효과

→ 대량의 出血이나 吐瀉로 인한 虛脫證에 응용(獨蔘湯).

┌ 大補元氣 : 氣脫危證 陰陽氣血暴脫 氣虛欲脫 등

├ 補脾益氣 : 脾胃衰弱 中氣虛弱 勞役太甚 등

├ 固脫生津 : 消渴 熱傷津液 口渴汗多 氣息虛弱 등

└ 安神 : 氣血雙虧 神志失養, 憂思勞傷心脾 등 (怔忡 失眠 自汗 健忘 怔忡)

2. 生津止渴

① 氣虛發熱(ex. 上消)처럼 특수한 상황에 적용

② 傷寒論 113方中 17方에 들어있는 人蔘 → 誤治로 體內의 津液이 損傷되어 虛證에 進入하였을때 탈진에 이를 염려가 있을 때 응용된 것이 대다수 (ex. 汗吐下한 후에 津液이 손상되어 發熱할 때)

3. 强壯劑 : 强心 通血脈시킴으로써 補元氣하는 작용 (通血脈者 血不自行 氣壯則行 故通血脈)

①上焦기능 강화(+麥門冬)

②中焦기능 강화(+白朮)

③下焦기능 강화(+茯苓)

4. 健胃劑 : 補裨益氣의 효능이 있어 胃腸機能을 개선할 목적으로 白朮 白茯苓 등과 배합되는 경우가 많음.

5. 기타응용

① 慢性虛性中風의 加味大補湯

② 癰疽末期의 加味十全湯

③ 肺氣不足으로 인한 만성기관지염·폐기종·천식의 人蔘定喘湯

④ 心神不安 신경쇠약 등의 歸脾湯 加味溫膽湯

⑤ 기타로 12經의 振興작용, 성기능향상, 방사선장애 예방치료 등

6. 體質上 少陽人 : 頭痛 怔忡 項强 面赤 不眠 등의 副作用 발생 가능

① 竹葉石膏湯이나 竹茹를 투여 or 沙蔘으로 대체 → 沙蔘補五臟之陰 人蔘補五臟之陽 → 黨參으로 대체하는 것이 이론적으로 합당

② 加 麥門冬(or 天門冬) 五味子하여 응용

7. 退乳 : 出産婦 중 특히 少陽人의 경우 退乳작용이 있으므로 海蔘으로 대체하여 응용(e.g. 加味八珍湯).

┌ 人蔘의 退乳作用 : 乳濃縮(質)

└ 麥芽의 消乳作用 : 乳減少(量)

8. 生用하면 凉하고 熟用하면 溫하다 → 虛熱의 경우에 人蔘이 사용되었음에 연유하여 凉性이 있다고 본 것.

【포제】

蘆頭2를 제거하고 薄片하여 사용 (옥살산칼슘이 嘔吐症을 誘發하므로 除去. 虛弱한 사람의 嘔吐誘發에 이용 可能. 蘆頭를 白芷와 함께 두면 白芷가 傷하지 않음)

【용량】

2.0~10 g, 大劑는 10~30 g

【금기】

1. 潮熱骨蒸 肺熱咳嗽 痰壅氣急 肝陽上亢 火鬱實熱 등에는 복용을 忌 & 肺熱에 忌

→ 虛勞에 助火하여 더 큰 손실을 일으킬 수 있음을 설명한 것

2. 肝陽上昇으로 인한 頭暈目赤者에 愼用

① 소량의 人蔘은 혈관을 수축하여 혈압을 상승

② 氣盛者 實者의 경우에는 不眠症을 더욱 심하게 하여 睡眠방해

③ 고혈압환자에게 다량을 사용할 때에는 腦充血을 일으킴. 그러므로 180mmHg이상에는 신중을 기하는 것이 좋다 (최근 중국의 고혈압처방에 인삼이 거의 사용되어 있지 않음에 유의)

3. 장기 복용시

① 頭痛 不眠 動悸 血壓上升 → 복용을 중지하면 정상회복

② 복용하여 熱性이 심해질 경우가 있으므로 麥門冬이나 天門冬을 加

③ 여름에는 熱을 조장할 우려 → 되도록이면 겨울에 常用

4. 外感과 內傷 특히 濕阻熱盛의 경우에 愼用. 中風熱 傷寒熱證의 感冒, 전염병성 熱證 등에는 조심.

5. 일반적으로 인 복용시 蘿菔과 茶葉을 損氣의 이유로 忌하며, 藜蘆와는 相反.

【참고】

인삼의 年數측정법(아래의 내용을 종합하여 판정)

1. 몸통 및 잔뿌리로 측정하는 법

①年數가 높아질수록 잔뿌리의 굵기가 굵어지며 선명해진다(6년근의 경우 손가락 굵기 정도까지 비대해짐).

②뿌리의 분지(가지치기)가 규칙적으로 발생한다

(1년근은 뿌리 한 가닥, 2년근은 2가닥으로 갈라짐, 3년근은 다시 2가닥으로 갈라지는 형태 등).

2. 蘆頭의 숫자로 측정하는 법

①기본적으로 노두의 숫자에 당해연도 줄기가 나오는 숫자가 해당 年數(노두+1=年數). 그러나 3년 이상의 경우에는 노두+2+(당해년도 줄기1)=年數로 측정

②노두 몸통의 크기는 年數가 오래될수록 커지며 폭이 넓어진다(6년근의 경우에는 노두몸통과 人蔘몸통폭이 거의 비슷).

3. 나이테(年輪)로 측정하는 법

①蘆頭 아랫부분 1~2㎝ 정도의 人蔘몸통부분을 橫切하여, 손바닥으로 5분 정도 문지르면 鹽分이 묻어 제일 외곽의 형성층 안쪽으로 육안확인이 가능할 정도의 年輪이 보인다. 이 年輪+1=年數(당해년도에는 年輪이 형성되지 않으므로 +1)이다.

②人蔘몸통부분의 橫切片을 safranin에 30분간 담가두면 뚜렷한 年輪을 확인할 수 있는데, 육안 혹은 stereoscope로 측정한다. 이것 역시 年輪+1=年數이다.

【배합례】

※ 방제학 공통교재의 목차에서 人參을 포함하는 처방을 발췌함. 단, 鼈甲煎丸의 경우 판본에 따라 人參의 포함 여부가 달라지므로 여기에서는 제외함.

① 人蔘 麥門冬 등을 配合하여 氣弱津枯作渴, 陰虛盜汗에 응용

생맥산 生脈散《醫學啟源》 補肺中元氣不足.

: 麥門冬 五味子 人參

cf. 생맥산 生脈散《內外傷辨惑論》 夫脾胃虛弱之人 遇六七月霖雨 諸物皆潤 人汗沾衣 身重短氣 更逢濕旺 助熱為邪 西北二方寒清絕矣 人重感之 則骨乏無力 其形如夢寐間 朦朦如煙霧中 不知身所有也. 聖人立法 夏月宜補者 補天真元氣 非補熱火也 夏食寒者是也. 人參之甘補氣 麥門冬苦寒瀉熱補水之源 五味子之酸清肅燥金. 名曰生脈散. 孫真人云 五月常服五味子以補五臟之氣 亦此意也.

cf. 생맥산 生脈散《醫學入門》 盛暑酷熱 流火爍金 正宜生脈為主.

: 人參 五味子各一錢 麥門冬二錢. 水煎服 生津止渴. 加黃耆 黃柏 令人氣力湧出. 古云 夏月必服五味子 以補五臟. 服參與五味子不得者 白朮 烏梅代之.

cf. 생맥산 生脈散《東醫寶鑑》

: 麥門冬二錢 人參 五味子各一錢. 水煎 夏月代熟水飮之. 或加黃芪 甘草 各一錢 或加黃柏 二分服之 則令人氣力涌出生用 《入門》

② 자감초탕 炙甘草湯 = 복맥탕 復脈湯《傷寒論(康平本)》 傷寒解而後 脈結代 心動悸

: 甘草炙, 四兩 生姜切,三兩 人參二兩 生地黃一斤 桂枝三兩 阿膠二兩 麥門冬去心,半升 麻仁半升 大棗擘,三十枚. 右九味. 以清酒七升. 水八升. 先煮八味. 取三升. 去滓. 內膠烊消盡. 溫服一升. 日三服. (一名復脈湯)

cf. 가감복맥탕 加減復脈湯 《溫病條辨》 風溫‧溫熱‧溫疫‧溫毒‧冬溫 邪在陽明久羈 或已下 或未下 身熱面赤 口乾舌燥 甚則齒黑唇裂 脈沉實者 仍可下之, 脈虛大 手足心熱甚於手足背者 加減復脈湯主之 … 溫病耳聾 病系少陰 與柴胡湯者必死 六‧七日以後 宜復脈輩復其精 … 勞倦內傷 復感溫病 六‧七日以外不解者 宜復脈法 … 溫病已汗而不得汗 已下而熱不退 六‧七日以外 脈尚躁盛者 重與復脈湯 … 溫病誤用升散 脈結代 甚則脈兩至者 重與復脈 雖有他證 後治之 … 汗下後 口燥咽乾 神倦欲眠 舌赤苔老 與復脈湯 … 熱邪深入 或在少陰 或在厥陰 均宜復脈.

: 炙甘草六錢 乾地黃六錢(按地黃三種用法 : 生地者 鮮地黃未曬乾者也 可入藥煮用 可取汁用 其性甘涼 上中焦用以退熱存津, 乾地黃者 乃生地曬乾 已為丙火煉過 去其寒涼之性 本草稱其甘平, 熟地制以酒與砂仁 九蒸九曬而成 是又以丙火‧丁火合煉之也 故其性甘溫. 奈何今人悉以乾地黃為生地 北人並不知世有生地 僉謂乾地黃為生地 而曰寒涼 指鹿為馬 不可不辨) 生白芍六錢 麥冬不去心,五錢 阿膠三錢 麻仁三錢 (按柯韻伯謂 : 舊傳麻仁者誤 當系棗仁. 彼從心悸動三字中看出傳寫之誤 不為無見 今治溫熱 有取於麻仁甘益氣 潤去燥 故仍從麻仁). 水八杯 煮取八分三杯 分三次服. 劇者加甘草至一兩 地黃‧白芍八錢 麥冬七錢 日三夜一服.

③ 맥문동탕 麥門冬湯 = 맥동탕 麥冬湯 《金匱要略》 滋養肺胃 降逆和中 止逆下氣 降火利咽 生津救燥 養胃除煩 平逆氣. 治肺陰不足 咳逆上氣 咯痰不爽 或咳吐涎沫 口乾咽燥 手足心熱 舌紅少苔 脈虛數, 胃陰不足·氣逆嘔吐 口渴咽乾. 火逆上氣 咽喉不利. 嘔逆 喘急. 肺胃氣壅 風熱客搏 咽喉煩悶. 胃中津液乾枯 虛火上炎之證. 燥痰咳嗽. 膈食. 及沖氣上逆 夾痰血而乾肺者. 霍亂後 餘熱未淸 神倦不饑 無苔而渴 或火升氣逆 乾咳無痰. 肺虛而有熱之痿.

: 麥門冬7升 半夏1升 人參2兩 甘草2兩 粳米3合 大棗12枚 以水1鬥2升 煮取6升 溫服1升 日3夜1服 肺痿屬於虛寒者不能用本方.

④ 죽엽석고탕 竹葉石膏湯《傷寒雜病論》 傷暑 肺先受之 肺爲氣府 暑傷元氣 寸口脈弱 口渴汗出 神昏 氣短, 傷寒解後 虛羸少氣 氣逆欲吐 竹葉石膏湯主之. (《東醫寶鑑》 治傷寒解後 餘熱 及陽明證 自汗煩渴 幷差後虛煩等證)

: 竹葉二把 石膏一斤 半夏半升洗 人參三兩 麥門冬一升 甘草二兩炙 粳米半升. 右七味 以水一斗 先煮六味 取六升 去滓 納粳米 煮米熟湯成 去米 溫服一升 日三服.

⑤ 천왕보심단 天王補心丹《萬病回春》 寧心保神 益血固精 壯力強志 令人不忘. 除怔忡 定驚悸 清三焦 化痰涎 祛煩熱 療咽乾 養育精神.

: 人參五錢 五味子 當歸酒洗 天門冬去心 麥門冬去心 柏子仁 酸棗仁炒 玄參 白茯神去皮 丹參 桔梗去蘆 遠志去心,各五錢 黃連去毛,酒炒,二兩 生地黃酒洗,四兩 石菖蒲一兩. 上為細末 煉蜜為丸 如梧桐子大 硃砂為衣 每服三十丸 臨臥時服 燈心·竹葉煎湯送下.

⑥ 청심연자음 清心蓮子飲《太平惠民和劑局方》 治心中蓄積 時常煩躁 因而思慮勞力 憂愁抑鬱 是致小便白濁 或有沙膜 夜夢走泄 遺瀝澀痛 便赤如血. 或因酒色過度 上盛下虛 心火炎上 肺金受克 口舌乾燥 漸成消渴 睡臥不安 四肢倦怠 男子五淋 婦人帶下赤白. 及病後氣不收斂 陽浮於外 五心煩熱. 藥性溫平 不冷不熱 常服清心養神 秘精補虛 滋潤腸胃 調順血氣.

: 黃芩 麥門冬去心 地骨皮 車前子 甘草炙,各半兩 石蓮肉去心 白茯苓 黃耆蜜炙 人參各七兩半. 上銼散 每三錢 麥門冬十粒 水一盞半 煎取八分 去滓 水中沉冷 空心 食前服. 發熱加柴胡 薄荷煎.

cf. 태음인청심연자탕 淸心蓮子湯《東醫壽世保元》 (太陰人) 虛勞 夢泄無度(腎氣無力) 腹痛 泄瀉 舌卷 中風(前兆症) 食滯 胸腹痛.

:蓮子肉 山藥 各二錢 天門冬 麥門冬 遠志 石菖蒲 酸棗仁 龍眼肉 柏子仁 黃芩 蘿葍子 各一錢 甘菊花 三分. 水煎服.

⑦ 귀비탕 歸脾湯《正體類要》 治跌撲等症 氣血損傷 或思慮傷脾 血虛火動 寤而不寐 或心脾作痛 怠惰嗜臥 怔忡驚悸 自汗盜汗 大便不調 或血上下妄行 其功甚捷

: 白朮 當歸 白茯苓 黃耆炒 龍眼肉 遠志 酸棗仁炒各一錢 木香五分 甘草炙三分 人參一錢. 上薑棗水煎服. 加柴胡 山梔 即加味歸脾湯.

⑧ 진주환 眞珠丸 = 진주모환 珍珠母丸《普濟本事方》 治肝經因虛 內受風邪 臥則魂散而不守 狀若驚悸. 眞珠丸眞珠母大於常珠形狀不一.

: 眞珠母未鑽真珠也三分,研如粉,同碾 當歸洗去蘆,薄切,焙乾,後秤 熟乾地黃酒灑,九蒸九曝,焙乾 各一兩半 人參去蘆 酸棗仁微炒,去皮,研 柏子仁各一兩,研 犀角鎊為細末 茯神去木 沉香 龍齒各半兩. 上為細末 煉蜜為丸 如梧子大 辰砂為衣. 每服四五十丸 金銀薄荷湯下 日午夜臥服

⑨ 상표초산 桑螵蛸散《本草衍義》 男子 小便日數十次 如稠米泔 色亦白 心神恍惚 瘦瘁 食減 以女勞得之 令服此桑螵蛸散 未終一劑而愈. 安神魂 定心志 治健忘 小便數 補心氣.

: 桑螵蛸 遠志 菖蒲 龍骨 人參 茯神 當歸 龜甲醋炙. 以上各一兩 為末 夜臥 人參湯調下二錢.

⑩ 경옥고 瓊玉膏《洪氏集驗方》 鐵甕先生神仙秘法瓊玉膏. 陳晦叔服此藥有驗.

: 新羅人參二十四兩,舂一千下,為末 生地黃一秤十六斤,九月採,搗 雪白茯苓四十九兩,木舂千下,為末 白沙蜜十斤. 上件 人參茯苓為細末 蜜用生絹濾過 地黃取自然汁 搗時不得用鐵器 取汁盡去滓用. 藥一處拌 和勻 入銀石器或好瓷器內封用 如器物小 分兩處物盛. 用淨紙二三十重封閉 入湯內 以桑木柴火煮六日 如連夜火即三日夜. 取出用蠟紙數重包瓶口 入井內 去火毒一伏時. 取出再入舊湯內 煮一日 出水氣. 取出開封 取三匙 作三盞 祭天地百神 焚香設拜 至誠端心. 每晨朝 以二匙溫酒化服 不飲者 白湯化之. 此膏填精補髓 腸化為筋 萬神具足 五臟盈溢 髓實血滿 發白變黑 返老還童 行如奔馬 日進數食 或終日不食亦不飢 關通強記 日誦萬言 神識高邁 夜無夢想. 人年二十七歲以前 服此一料 可壽三百六十歲, 四十五歲以前服者 可壽二百四十歲, 六十三歲以前服者 可壽百廿歲, 六十四歲以上服之 可壽至百歲. 服之十劑 絕嗜欲 修陰功 成地仙矣. 一料分五處 可救五人癰疾, 分十處 可救十人勞瘵. 修合之時 沐浴志誠 勿輕示人.

cf. 경옥고 瓊玉膏《東醫寶鑑·內景篇券之一·身形》 塡精補髓 調眞養性 返老還童 補百損除百病 萬神俱足五藏盈溢 髮白復黑 齒落更生 行如奔馬 日進數服 終日不飢渴 功效不可盡述 一料 分五劑 可救癱瘓五人 一料 分十劑 可救勞瘵十人 若二十七歲服 起壽可至三百六十 若六十四歲服 起壽可至五百年

: 生地黃十六斤搗絞取汁 人參細末二十四兩 白茯苓細末四十八兩 白蜜煉去滓十斤. 右和勻入磁缸內 以油紙五重厚布一重 緊封缸口 置銅鍋內水 中懸胎 令缸口出水上 以桑柴火 煮三晝夜 如鍋內水減則用煖水添之. 日滿取出 再用蠟紙 緊封缸口 納井中浸一晝夜. 取出再入 舊湯內煮一晝夜 以出水氣. 乃取出 先用少許 祭天地神祗 然後每取一二匙 溫酒調服 不飮酒 白湯下 日進二三服 如遇夏熱 置陰凉處 或藏氷中 或埋地中 須於不聞鷄犬聲 幽淨處 不令婦人喪服人見之製時終始 勿犯鐵器 服時忌食葱蒜蘿葍醋酸等物<入門>○衛生方 生地黃八斤 人參三十二兩 白茯苓二十四兩 白蜜五斤○本朝永樂中太醫院會議加天門冬麥門冬地骨皮各八兩進御服食賜號益壽永眞膏

⑪ 태산반석산 泰山磐石散 = 太山磐石散《古今醫統大全》 治婦人氣血兩虛 身體素弱 或肥而不實 或瘦而血熱 或脾胃少食 四肢倦息 素有墜胎之患. 此方平和 兼補氣血. 脾胃覺有熱者 倍加黃芩 少用砂仁, 覺胃弱者 多加砂仁 少用黃芩. 更宜戒欲惱 遠酒酸辛熱之味 永保無墮.

: 人參 黃耆各二錢 白朮 炙甘草五分 當歸一錢 川芎 白芍藥 熟地黃各八分 續斷一錢 糯米一操 黃芩一錢 砂仁五分. 上水鍾半 煎七分 食遠服. 但覺有孕 三五日常用一服 四月之後方無慮也.

cf. 보산무우산 保産無憂散 = 무우산 無憂散《增補内經拾遺方論》

: 菟絲餠一錢五分 當歸 酒洗 一錢五分 川芎一錢三分 白芍一錢二分,冬月只用一錢 甘草五分 荆芥穗八分 炙黃芪八分 厚朴薑汁炒七分 枳壳六分 艾葉五分 眞貝母一錢五分,去心 羌活五分 甘草五分.

cf. 신험보생무우산 神驗保生無憂散《醫學心悟》 婦人臨產 先服一二劑 自然易生. 或遇橫生倒產 甚至連日不生 速服一二劑 應手取效. 永救孕婦產難之災 常保子母安全之吉.

: 當歸酒洗,一錢五分 川貝母一錢 黃耆八分 白芍酒炒,一錢二分,冬月用一錢 菟絲子一錢四分 厚朴薑汁炒,七分 艾葉七分 荊芥穗八分 枳實麵炒,六分 川芎一錢三分 羌活五分 甘草五分. 水二鍾 姜三片 煎至八分 空腹 溫服.

此方流傳海內 用者無不響應. 而制方之妙 人皆不得其解 是故疑信相半 予因解之. 新孕婦人 胎氣完固 腹皮緊窄 氣血裹其胞胎 最難轉動 此方用撐法焉. 當歸 川芎 白芍 養血活血者也 厚朴 去瘀血者也 用之撐開血脈 俾惡露不致填塞. 羌活 荊芥 疏通太陽 將背後一撐 太陽經脈最長 太陽治而諸經皆治. 枳殼 疏理結氣 將面前一撐 俾胎氣斂抑而無阻滯之虞. 艾葉 溫暖子宮 撐動子宮 則胞胎靈動. 川貝 菟絲 最能運胎順產 將胎氣全體一撐 大具天然活潑之趣矣. 加黃耆者 所以撐扶元氣 元氣旺則轉運有力也. 生薑 通神明去穢惡 散寒止嘔 所以撐扶正氣而安胃氣. 甘草 協和諸藥 俾其左宜右有 而全其撐法之神者也. 此真無上良方 而世人不知所用. 即用之而不知制方之妙 則亦惘惘然矣. 予故備言之 以醒學者.

⑫ 팔진산 八珍散 = 팔물탕 八物湯 = 팔진탕 八珍湯《瑞竹堂經驗方》 治月水不調 臍腹㽲痛 全不思食 臟腑怯弱 泄瀉 小腹堅痛 時作寒熱 此藥調暢榮衛 滋養氣血 能補虛損.

: 當歸去蘆 川芎 熟地黃 白芍藥 人參去蘆 甘草炙 茯苓去皮 白朮以上各一兩. 上爲㕮咀 每服三錢 水一盞半 生薑五片 棗一枚 煎至七分 去滓 不拘時候 通口服.

⑬ 귀녹이선교 龜鹿二仙膠 《醫方考》 卷三 精極者 夢泄遺精 瘦削少氣 目視不明 此方主之.

: 鹿角血取者,十斤 龜板五斤 枸杞子三十兩 人參十五兩. 上件用鉛壇如法熬膠 初服酒化錢半 漸加至三錢 空心下. 精氣神 有身之三寶也. 師曰 精生氣 氣生神. 是以精極則無以生氣 故令瘦削少氣. 氣少則無以生神 故令目視不明. 龜鹿稟陰氣之最完者 其角與板 又其身聚氣之最勝者 故取其膠以補陰精. 用血氣之屬劑而補之 所謂補以類也. 人參善於固氣 氣固則精不遺 . 枸杞善於滋陰 陰滋則火不泄. 此藥行則精日生 氣日壯 神日旺矣.

⑭ 계지인삼탕 桂枝人參湯《傷寒論(桂林本)》 太陽病 外證未除 而數下之 遂協熱而利 利下不止 心下痞鞕 表裏不解者 桂枝人參湯主之. … 胸痹 心中痞 留氣結在胸 胸滿 脇下逆搶心者 枳實薤白桂枝厚朴栝蔞湯主之 桂枝人參湯亦主之.

: 桂枝四兩 甘草四兩炙 白朮三兩 人參三兩 乾薑三兩. 右五味 以水九升 先煮四味 取五升 納桂枝 更煮取三升 去滓 溫服一升 日再服 夜一服.

⑮ 인삼양영탕 人參養榮湯 = 양영탕 養榮湯《三因極一病證方論》 治五疸腳弱 心忪口淡 耳響微寒 發熱氣急 小便白濁. 當作虛勞治之. … 治積勞虛損 四肢沉滯 骨肉痠疼 吸吸少氣 行動喘咳 小便拘急 腰背強痛 心虛驚悸 咽乾唇燥 飲食無味 陰陽衰弱 悲憂慘慼 多臥少起 久者積年 急者百日 漸至瘦削 五臟氣竭 難可振復. 又治肺與大腸俱虛 咳嗽下利 喘乏少氣 嘔吐痰涎.

: 黃耆 當歸 桂心 甘草炙 橘皮 白朮 人參各一兩 白芍藥三兩 熟地黃 五味子 茯苓各三分 遠志去心炒 半兩. 上為銼散. 每服四大錢 水一盞半 姜三片 棗二個 煎至七分 去滓 空腹服. 便精遺泄 加龍骨一兩, 咳嗽 加阿膠甚妙.

⑯ 진인양장탕 眞人養臟湯 = 순양진인양장탕 純陽眞人養臟湯《太平惠民和劑局方》 治大人小兒腸胃虛弱 冷熱不調 臟腑受寒 下痢赤白 或便膿血 有如魚腦 裡急後重 臍腹㽲痛 日夜無度 胸膈痞悶 脅肋脹滿 全不思食 及治脫肛墜下 酒毒便血.

: 人參 當歸去蘆 白朮焙 各六錢 肉豆蔻麵裹 煨 半兩 肉桂去粗皮 甘草炙 各八錢 白芍藥一兩六錢 木香不見火 一兩四錢 訶子去核 一兩二錢 罌粟殼去蒂 蓋 蜜炙 三兩六錢. 上件銼為粗末 每服二大錢 水一盞半 煎至八分 去滓食前溫服. 老人 孕婦 小兒暴瀉 急宜服之 立愈. 忌酒 麵 生冷 魚腥 油膩. 如臟腑滑泄夜起 久不瘥者 可加炮了附子三四片 煎服.

⑰ 온경탕 溫經湯《金匱要略》 問曰: 婦人年五十所 病下利數十日不止 暮卽發熱 少腹裏急 腹滿 手掌煩熱 唇口乾燥 何也? 師曰: 此病屬帶下 何以故? 曾經半産 瘀血在少腹不去 何以知之? 其證唇口干燥 故知之 當以溫經湯主之.

: 吳茱萸二兩 當歸二兩 芎藭二兩 芍藥二兩 人參二兩 桂枝二兩 阿膠二兩 生薑二兩 牡丹皮(去心)二兩 甘草二兩 半夏半升 麥門冬一升(去心). 上十二味 以水一斗 煮取三升 分溫三服. 亦主婦人少腹寒 久不受胎, 兼取崩中去血 或月水來過多 及至期不來.

⑱ 십전산 十全散 = 십전대보탕 十全大補湯《傳信適用方》 補諸虛不足 養榮衛 三焦五臟六腑沖和淸快.

: 人參去蘆 白朮 白芍藥 白茯苓 黃耆 大芎 乾熟地黃 當歸去蘆尾 桂去皮 甘草炒 各等分. 上㕮咀 每服三錢 薑三片 棗二個 擘破 水一盞半 煎八分 不拘時候 去滓溫服.

⑲ 독활기생탕 獨活寄生湯《備急千金要方》 治痹證日久 肝腎兩虧 氣血不足 腰膝疼痛 肢節屈伸不利 或麻木不仁 畏寒喜溫 心悸氣短 舌淡苔白 脈象細弱

: 獨活3兩 寄生2兩 杜仲2兩 牛膝2兩 細辛2兩 秦艽2兩 茯苓2兩 桂心2兩 防風2兩 芎窮2兩 人參2兩 甘草2兩 當歸2兩 芍藥2兩 乾地黃2兩. 上㕮咀 以水1鬥 煮取3升 分3服 溫身勿冷. 服湯 取蒴藋葉火燎 厚安席上 熱眠上 冷複燎之. 冬月取根 春取莖 熬 臥之佳.

⑳ 귤피죽여탕 橘皮竹茹湯《金匱要略》 噦逆者 橘皮竹茹湯主之

: 橘皮二升 竹茹二升 大棗三十枚 人參一兩 生薑半斤 甘草五兩. 右六味 以水一斗 煮取三升‧溫服一升 日三服.

㉑ 정향시체탕 丁香柿蒂湯《症因脈治》 治胃寒呃逆脈遲者.

: 丁香 柿蒂 人參 生薑

㉒ 황룡탕 黃龍湯《傷寒六書》 治有患心下硬痛 下利純淸水 譫語發渴 身熱. 庸醫不識此證 但見下利 便呼爲漏底傷寒 而便用熱藥止之 就如抱薪救火 誤人死者 多矣. 殊不知此因熱邪傳裡 胃中燥屎結實 此利非內寒而利 乃日逐飲湯藥而利也 宜急下之 名曰結熱利證. 身有熱者 宜用此湯, 身無熱者 用前六乙順氣湯. / 妊婦傷熱 默默欲眠 不欲食 脅下痛 嘔逆痰氣 及產後病傷風 熱入胞宮 寒熱如瘧 並經水適來適斷 病後勞復 飲熱不解 以黃龍湯

: 大黃 芒硝 枳實 厚朴 甘草 人參 當歸. 年老氣血虛者 去芒硝. 水二鍾 姜三片 棗子二枚 煎之. 後再加桔梗 煎一沸 熱服爲度.

㉓ 사마탕 四磨湯《嚴氏濟生方》 治七情傷感 上氣喘息 妨悶不食.

: 人參 檳榔 沉香 天台烏藥. 上四味 各濃磨水 和作七分盞 煎三‧五沸 放溫服. 或下養正丹尤佳.

㉔ 대반하탕 大半夏湯《金匱要略》 胃反嘔吐者 大半夏湯主之.

: 半夏二升,洗完用 人蔘三兩 白蜜一升. 上三味 以水一斗一升 和蜜揚之二百四十遍 煮取二升半 溫服一升 餘分再服.

㉕ 육군자탕 六君子湯《醫學正傳》(局方) 治痰挾氣虛發𩚚.

: 陳皮一錢 半夏一錢五分 茯苓一錢 甘草一錢 人參一錢 白朮一錢五分. 上細切 作一服 加大棗二枚 生薑三片 新汲水煎服.

㉖ 선복대자탕 旋覆代赭湯 《傷寒論(康平)》 傷寒 發汗 若吐 若下 解後 心下痞鞕 噫氣不除者

: 旋覆花三兩 人參二兩 生薑五兩 代赭一兩 甘草炙三兩 半夏洗半升 大棗擘十二枚. 右七味 以水一斗 煮取六升 去滓 再煎取三升. 溫服一升 日三服.

㉗ 육화탕 六和湯《太平惠民和劑局方》 治心脾不調 氣不升降 霍亂轉筋 嘔吐泄瀉 寒熱交作 痰喘咳嗽 胸膈痞滿 頭目昏痛 肢體浮腫 嗜臥倦怠 小便赤澀 並傷寒陰陽不分 冒暑伏熱煩悶 或成痢疾 中酒煩渴畏食. 婦人胎前‧產後 並宜服之.

: 縮砂仁 半夏湯炮七次 杏仁去皮‧尖 人參 甘草炙 各一兩 赤茯苓去皮 藿香葉拂去塵 白扁豆薑汁略炒 木瓜各二兩 香薷 厚朴薑汁製 各四兩. 上銼 每服四錢 水一盞半 生薑三片 棗子一枚 煎至八分 去滓 不拘時候服.

㉘ 척담탕 滌痰湯《奇效良方》 治中風痰迷心竅 舌強不能言.

: 南星薑製 半夏湯洗七次 各二錢半 枳實麩炒 二錢 茯苓去皮 二錢 橘紅一錢半 石菖蒲 人參各一錢 竹茹七分 甘草半錢. 上作一服 水二盅 生薑五片 煎至一盅 食後服.

㉙ 반하백출천마탕 半夏白朮天麻湯《脾胃論》 此頭痛苦甚 謂之足太陰痰厥頭痛 非半夏不能療. 眼黑頭旋 風虛內作 非天麻不能除, 其苗為定風草 獨不為風所動也. 黃耆甘溫 瀉火補元氣, 人參甘溫 瀉火補中益氣, 二術俱苦甘溫 除濕補中益氣, 澤 苓利小便導濕, 橘皮苦溫 益氣調中升陽, 曲消食 蕩胃中滯氣, 大麥糵面寬中助胃氣, 乾薑辛熱 以滌中寒, 黃柏苦大寒 酒洗以主冬天少火在泉發躁也. 戊申有一貧士 七月中病脾胃虛弱 氣促憔悴 因與人參芍藥湯.

: 黃柏二分 乾薑三分 天麻 蒼朮 白茯苓 黃耆 澤瀉 人參以上各五分 白朮炒曲以上各一錢 半夏湯洗七次 大麥糵面 橘皮以上各一錢五分. 上件㕮咀. 每服半兩 水二盞 煎至一盞 去渣 帶熱服 食前.

cf. 반하백출천마탕 半夏白朮天麻湯《醫學心悟》 痰厥頭痛者 胸膈多痰 動則眩暈 …

: 半夏一錢五分 白朮 天麻 陳皮 茯苓各一錢 甘草炙五分 生薑二片 大棗三個 蔓荊子一錢. 虛者 加人參. 水煎服.

㉚ 시호가용골모려탕 柴胡加龍骨牡蠣湯《傷寒論(康平)》 傷寒八九日 下之 胸滿煩驚 小便不利 譫語 一身盡重 不可轉側者

: 柴胡四兩 龍骨 黃芩 生薑切 鉛丹 人參 桂枝 茯苓各一兩半 半夏洗二合半 大黃二兩 牡蠣一兩半 大棗擘六枚. 右十二味 以水八升 煮取四升 內大黃切如碁子 更煮一兩沸 去滓 溫服一升.

㉛ 황련탕 黃連湯《傷寒論(康平)》 傷寒 胸中有熱 胃中有邪氣 腹中痛欲嘔吐者 黃連湯主之.

: 黃連三兩 甘草炙,三兩 乾薑三兩 桂枝去皮,三兩 人參二兩 半夏洗,半升 大棗擘,十二枚. 右七味 以水一斗 煮取六升 去滓 溫服. 〖注〗晝三夜二(晝三夜二疑非仲景法)

㉜ 실소환 失笑丸 = 지실소비환 枳實消痞丸《蘭室秘藏》 治右關脈弦心下虛痞惡食懶倦開胃進飲食

: 乾生薑一錢 炙甘草 麥糵面 白茯苓 白朮各二錢 半夏曲 人參各三錢 厚朴四錢炙 枳實 黃連各三錢. 上為細末 湯浸 𩚫餅為丸 梧桐子大 每服五七十丸 白湯下 食遠服.

㉝ 건비환 健脾丸《證治準繩·類方》 治一應脾胃不和 飲食勞倦.

: 白朮白者 二兩半 炒 木香另研 黃連酒炒 甘草各七錢半 白茯苓去皮 二兩 人參一兩五錢 神麯炒 陳皮 砂仁 麥芽炒 取面 山藥 肉豆蔻麵裹煨熟 紙包捶去油. 以上各一兩. 上為細末 蒸餅為丸 如綠豆大. 每服五十丸 空心‧下午各一次 陳米湯下.

㉞ 반하사심탕 半夏瀉心湯《傷寒雜病論》 傷寒五六日 嘔而發熱者 柴胡湯證具 而以他藥下之 柴胡證仍在者 復與柴胡湯 此雖已下之 不為逆 必蒸蒸而振 卻發熱汗出而解. 若心下滿而鞕痛者 此為結胸也 大陷胸湯主之, 但滿而不痛者 此為痞 柴胡不中與之 宜半夏瀉心湯.

: 半夏半升洗 黃芩三兩 乾薑三兩 人參三兩 甘草三兩炙 黃連一兩 大棗十二枚劈. 右七味 以水一斗 煮取六升 去滓 再煎取三升 溫服一升 日三服.

㉟ 소시호탕 小柴胡湯《傷寒論(康平本)》 大陽病 十日已去 脈浮細而嗜臥者 外已解也 設胸滿脇痛者 與小柴胡湯 / 傷寒五六日中風 往來寒熱 胸脇苦滿 默默不欲飲食 心煩喜嘔 或胸中煩而不嘔 或渴 或腹中痛 或脇下痞鞕 或心下悸 小便不利 或不渴 身有微熱 或欬者 小柴胡湯主之. / 血弱氣盡腠理開 邪氣因入 與正氣相摶 結於脇下 正邪分爭 往來寒熱 休作有時 嘿嘿不欲飲食 藏府相違 其病必下 邪高病下 故使嘔也 小柴胡湯主之. / 傷寒四五日 身熱惡風 頸項強 脇下滿 手足溫而渴者 小柴胡湯主之. / 傷寒陽脈濇陰脈弦. □□法當腹中急痛 先與小建中湯 不差者 小柴胡湯主之 / 婦人中風七八日 續得寒熱 發作有時 經水適斷者此為熱入血室 其血必結 故使如瘧狀 發作有時 小柴胡湯主之 / 本大陽病不解 轉入少陽者 脇下鞕滿 乾嘔不能食 往來寒熱 尚未吐下 脈沈緊者 與小柴胡湯 / 嘔而發熱者 小柴胡湯主之 / 傷寒差以後 更發熱 小柴胡湯主之.

: 柴胡半斤 黃芩三兩 人參三兩 半夏洗,半升 甘草炙 生薑切,各三兩 大棗擘,十二枚. 右七味 以水一斗二升 煮取六升 去滓再煮取三升 溫服一升 日三服. 若胸中煩而不嘔者 去半夏人參 加栝樓實一枚. 若渴 去半夏 加人參合前成四兩半 栝樓根四兩. 若腹中痛者 去黃芩 加芍藥三兩. 若脇下痞鞕 去大棗 加牡蠣四兩. 若心下悸 小便不利者 去黃芩 加茯苓四兩. 若不渴 外有微熱者 去人參 加桂枝三兩 溫覆微汗愈. 若欬者 去人參大棗生薑 加五味子半斤 乾薑二兩.

cf. 가감소시호탕 加減小柴胡湯《醫學心悟》 治瘧症之通劑 須按加減法主之.

: 柴胡 秦艽 赤芍各一錢 甘草五分 陳皮一錢五分 生薑一片 桑枝二錢 水煎服.

熱多者 加黃芩一錢, 寒多者 加黑薑五分, 口渴甚者 加知母一錢 貝母一錢五分, 嘔惡 加半夏‧茯苓各一錢 砂仁七分 生薑二片, 汗少者 加荊芥一錢 川芎五錢, 汗多者 去秦艽 減柴胡一半 加人參一錢 白朮一錢五分, 飲食停滯 胸膈飽悶 加麥芽‧神麯‧山楂‧厚朴各一錢, 如欲止之 加白蔻仁八分 鱉甲醋炙二錢 更另用止瘧丹一‧二丸截之 神效, 若體虛氣弱 加人參‧黃耆‧白朮各二錢 當歸‧茯苓各一錢, 久病成瘧母 加白朮一錢 木香‧枳實各五分 鱉甲二錢.

cf. 삼호작약탕 參胡芍藥湯《東醫寶鑑》 治傷寒十四日 外餘熱未除 或渴 或煩 不能安臥 不思飮食 大便不快 小便黃赤 此爲壞證

: 生地黃一錢半 人參 柴胡 芍藥 黃芩 知母 麥門冬各一錢 枳殼八分 甘草三分. 右剉作一貼 入薑三片 水煎服[入門]

cf. 시호계지탕 柴胡桂枝湯《東醫寶鑑》 治傷寒動氣 築痛

: 柴胡二錢 桂枝 黃芩 人參 芍藥各一錢 半夏製八分 甘草炙六分. 右剉作一貼入薑五片棗二枚水煎服[仲景]

cf. 시호청간탕 柴胡淸肝湯《東醫寶鑑》 治鬢疽 及肝膽三焦 風熱怒火 以致耳項胸乳脇肋腫痛寒熱

: 柴胡二錢 梔子一錢半 黃芩 人參 川芎 靑皮各一錢 連翹 桔梗各八分 甘草五分. 右剉作一貼 水煎服[入門]

㊱ 중만분소탕 中滿分消湯《蘭室秘藏》 治中滿寒脹 寒疝 大小便不通 陰躁 足不收 四肢厥逆 食入反出 下虛中滿 腹中寒 心下痞 下焦躁 寒沉厥 奔豚不收

: 川烏 澤瀉 黃連 人參 青皮 當歸 生薑 麻黃 柴胡 乾薑 蓽澄茄各二分 益智仁 半夏 茯苓 木香 升麻各三分 黃耆 吳茱萸 厚朴 草豆蔻仁 黃柏各五分. 上銼如麻豆大 都作一服水二大盞 煎至一盞 食前熱服 忌房室酒濕面生冷及油膩等物.

cf. 중만분소환 中滿分消丸《丹溪心法》 治中滿鼓脹 水氣脹大熱脹 並皆治之.

: 黃芩 枳實炒 半夏 黃連炒各五錢 薑黃 白朮 人參 甘草 豬苓各一錢 厚朴制一兩 茯苓 砂仁各二錢 澤瀉 陳皮各三錢 知母四錢 乾生薑二錢. 上為末 水浸蒸餅 丸如梧子大 每服百丸 焙熱 白湯下 食後 寒因熱用 故焙服之.

㊲ 승양익위탕 升陽益胃湯《內外傷辨惑論》 脾胃虛則怠惰嗜臥 四肢不收 時值秋燥令行 濕熱少退 體重節痛 口乾舌乾 飲食無味 大便不調 小便頻數 不欲食 食不消, 兼見肺病 灑淅惡寒 慘慘不樂 面色惡而不和 乃陽氣不伸故也. 當升陽益氣 名之曰升陽益胃湯

: 黃芪二兩 半夏洗 此一味脈澀者用 人參去蘆 甘草炙 以上各一兩 獨活 防風以秋旺 故以辛溫瀉之 白芍藥何故秋旺用人參白朮芍藥之類反補肺 為脾胃虛則肺最受邪 故因時而補 易為力也. 羌活以上各五錢 橘皮四錢 茯苓小便利不渴者勿用 柴胡 澤瀉不淋勿用 白朮以上各三錢 黃連一錢. 上㕮咀 每服秤三錢 水三盞 生薑五片 棗二枚 煎至一盞 去渣 溫服 早飯後. 或加至五錢. 服藥後如小便罷而病加增劇 是不宜利小便 當少去茯苓 澤瀉. 若喜食 一二日不可飽食 恐胃再傷 以藥力尚少 胃氣不得轉運升發也 須薄味之食或美食助其藥力 益升浮之氣而滋其胃氣 慎不可淡食以損藥力 而助邪氣之降沉也. 可以小役形體 使胃與藥得轉運升發, 慎勿太勞役 使氣復傷 若脾胃得安靜尤佳. 若胃氣稍強 少食果以助谷藥之力. 經云 : 「五穀為養 五果為助」者也.

㊳ 사군자탕 四君子湯 = 백출탕 白朮湯《太平惠民和劑局方》 治榮衛氣虛 臟腑怯弱 心腹脹滿 全不思食 腸鳴泄瀉 嘔噦吐逆 大宜服之

: 人參去蘆 甘草炙 茯苓去皮 白朮各等分. 上為細末 每服二錢 水一盞 煎至七分 通口服 不拘時 入鹽少許 白湯點亦得. 常服溫和脾胃 進益飲食 闢寒邪瘴霧氣.

cf. 가감사군자탕 加減四君子湯《太平惠民和劑局方》 治小兒吐瀉不止 不進乳食 常服調胃進食

: 白扁豆蒸熟,焙乾 藿香葉 甘草炙 黃耆去苗,各一兩 人參 茯苓去皮,焙 白朮各四兩. 上為細末 每服一錢 入鹽點服 或用水七分盞 煎五分 溫服.

㊴ 포대환 布袋丸《補要袖珍小兒方論》 驅蛔消疳 補養脾氣. 治小兒疳疾 體熱面黃 肢瘦腹大 發焦目暗

: 夜明砂煉淨 蕪荑炒,去皮 使君子肥白者,微炒去皮 各二兩 白茯苓去皮 白朮無油者去皮 人蔘去蘆 甘草 蘆薈硏細 各半兩. 上為細末 湯浸蒸餅和丸 如彈子大. 每服1丸 以生絹袋盛之, 次用精豬肉60克 同藥一處煮 候肉熟爛 去袋 將所煮肉並汁令小兒食之.

㊵ 人蔘 白茯苓 등을 配合하여 脾胃 강장을 목적으로 응용

삼령백출산 蔘苓白朮散《太平惠民和劑局方》 治脾胃虛弱 飲食不進 多困少力 中滿痞噎 心忪氣喘 嘔吐泄瀉及傷寒咳噫. 此藥中和不熱 久服養氣育神 醒脾悅色 順正辟邪.

: 蓮子肉去皮 薏苡仁 縮砂仁 桔梗炒令深黃色,各一斤 白扁豆薑汁浸,去皮,微炒,一斤半 白茯苓 人參去蘆 甘草炒 白朮 山藥各二斤. 上為細末 每服二錢 棗湯調下. 小兒量歲數加減服.

cf. 가미삼령백출산 加味參苓白朮散《溫病條辨》 (本方甘淡微苦法 加則辛甘化陽 芳香悅脾 微辛以通 微苦以降也) 噤口痢 嘔惡不飢 積少痛緩 形衰脈弦 舌白不渴 加味參苓白朮散主之

: 人參二錢 白朮炒焦一錢五分 茯苓一錢五分 扁豆炒二錢 薏仁一錢五分 桔梗一錢 砂仁炒,七分 炮姜一錢 肉豆蔻一錢 炙甘草五分. 共為極細末 每服一錢五分 香粳米湯調服 日二次.

〔方論〕參苓白朮散原方 兼治脾胃 而以胃為主者也 其功但止土虛無邪之泄瀉而已. 此方則通宣三焦 提上焦 澀下焦 而以醒中焦為要者也. 參‧苓‧白朮加炙草 則成四君矣. 按四君以參‧苓為胃中通藥 胃者腑也 腑以通為補也, 白朮‧炙草 為脾經守藥 脾者臟也 臟以守為補也. 茯苓淡滲 下達膀胱 為通中之通, 人參甘苦 益肺胃之氣 為通中之守, 白朮苦能滲濕 為守中之通, 甘草純甘 不兼他味 又為守中之守也 合四君為脾胃為兩補之方. 加扁豆‧薏仁以補肺胃之體 炮姜以補脾腎之用, 桔梗從上焦開提清氣 砂仁‧肉蔻從下焦固澀濁氣 二物皆芳香能澀滑脫 而又能通下焦之鬱滯 兼醒脾陽也. 為末 取其留中也, 引以香粳米 亦以其芳香悅土 以胃所喜為補也 上下斡旋 無非冀胃氣漸醒 可以轉危為安也.

cf. 삼출건비탕 參朮健脾湯《東醫寶鑑》 健脾養胃 運化飮食

: 人參 白朮 白茯苓 厚朴 陳皮 山査肉各一錢 枳實 白芍藥各八分 神麴 麥芽 縮砂 甘草各五分. 右剉作一貼 入薑三棗二 水煎服[集略]

㊶ 갈화해정탕 葛花解酲湯《脾胃論》 治飲酒太過 嘔吐痰逆 心神煩亂 胸膈痞塞 手足戰搖 飲食減少 小便不利.

: 蓮花青皮去穰 三分 木香五分 橘皮去白 人參去蘆 豬苓去黑皮 白茯苓以上各一錢五分 神麯炒黃色 澤瀉 乾生薑 白朮以上各二錢 白豆蔻仁 葛花 砂仁以上各五錢. 上為極細末 秤 和勻. 每服三錢匕 白湯調下. 但得微汗 酒病去矣. 此蓋不得已而用之 豈可恃賴日日飲酒 此方氣味辛辣 偶因酒病服之 則不損元氣 何者? 敵酒病也.

㊷ 당귀염통탕 當歸拈痛湯≪醫學啓源≫ 治濕熱為病 肢節煩痛 肩背沉重 胸膈不利 遍身疼 下注於脛 腫痛不可忍.

: 羌活半兩 防風三錢 升麻一錢 葛根二錢 白朮一錢 蒼朮三錢 當歸身三錢 人參二錢 甘草五錢 苦參酒浸二錢 黃芩一錢炒 知母三錢酒洗 茵陳五錢酒炒 豬苓三錢 澤瀉三錢. 上銼如麻豆大 每服一兩 水二盞半 先以水拌濕 候少時 煎至一盞 去滓溫服 待少時 美膳壓之.

㊸ 완대탕 完帶湯《傅青主女科》 夫白帶 乃濕盛而火衰 肝鬱而氣弱 則脾土受傷 濕土之氣下陷 是以脾精不守 不能化榮血以為經水 反變成白滑之物 由陰門直下 欲自禁而不可得也. 治法宜大補脾胃之氣 稍佐以舒肝之品 使風木不閉塞於地中 則地氣自升騰於天上 脾氣健而濕氣消 自無白帶之患矣. 方用完帶湯.

: 白朮一兩,土炒 山藥一兩,炒 人參二錢 白芍五錢,炒 車前子三錢,酒炒 蒼朮三錢,製 甘草一錢 陳皮五分 黑芥穗五分 柴胡六分. 水煎服. 二劑輕 四劑止 六劑則白帶全愈. 此方脾‧胃‧肝 三經同治之法 寓補於散之中 寄消於升之內 開提肝木之氣 則肝血不燥 何至下克脾土, 補益脾土之元 則脾氣不濕 何難分消水氣. 至於補脾而兼以補胃者 由裡以及表也. 脾非胃氣之強 則脾之弱不能旺 是補胃正所以補脾耳.

㊹ 보중익기탕 補中益氣湯《內外傷辨惑論》 飲食勞倦論 … [방제학공통교재 : 補中益氣 升陽擧陷. 治脾不昇淸(頭暈目眩 視物昏瞀 耳鳴耳聾 少氣懶言 語聲低微 面色萎黃 納差便溏 舌淡脈弱) 氣虛發熱(發熱 自汗出 渴喜熱湯 少氣懶言 肢體倦怠乏力 舌淡苔白 脈虛軟無力), 中氣下陷(脫肛 子宮下垂 胃下垂 久瀉久痢) ]

: 黃耆勞役病熱甚者一錢 甘草炙以上各五分 人參去蘆 升麻 柴胡 橘皮 當歸身酒洗 白朮以上各三分. 上件㕮咀 都作一服 水二盞 煎至一盞 去柤 早飯後溫服. 如傷之重者 二服而愈 量輕重治之

cf. 보허탕 補虛湯《東醫寶鑑》 産後當大補氣血爲先宜用補虛湯雖有雜證以未治之

: 人參 白朮各一錢半 當歸 川芎 黃芪 陳皮各一錢 甘草七分. 右剉作一貼 入薑三片 水煎服. 熱輕倍加茯苓 熱重加酒芩 熱甚加乾薑炒黑 引諸藥入肝經生血[入門]

㊺ 이중탕 理中湯《傷寒論(桂林本)》 濕氣在內 與脾相搏 發為中滿 胃寒相將 變為泄瀉 中滿宜白朮茯苓厚朴湯 泄瀉宜理中湯 … 寒病 腹滿腸鳴 食不化 飧泄 甚則足痿不收 脈遲而濇 此寒邪乘脾也 理中湯主之 … 夫病人腹痛繞臍 此為陽明風冷 穀氣不行 若反下之 其氣必衝 若不衝者 心下則痞 當溫之 宜理中湯 … 霍亂嘔吐下利 無寒熱 脈濡弱者 理中湯主之 … 腹中脹滿而痛 時時上下 痛氣上則吐 痛氣下則利 脈濡而濇者 理中湯主之 … 霍亂證 有虛實 因其人本有虛實 證隨本變故也 虛者脈濡而弱 宜理中湯 …

: 人參三兩 乾薑三兩 甘草三兩 白朮三兩. 右四味 以水八升 煮取三升 去滓 溫服一升 日三服.

㊻ 대건중탕 大建中湯《金匱要略》 心胸中大寒痛 嘔不能飲食 腹中滿 上衝皮起 出見有頭足 上下痛而不可觸近 大建中湯主之

: 蜀椒二合 去汗 乾薑四兩 人參二兩. 右三味 以水四升 煮取三升 去滓 內膠飴一升 微火煎取一升半 分溫再服, 如一炊頃 可飲粥二升 後更服 當一日食糜 溫覆之.

㊼ 오수유탕 吳茱萸湯《傷寒論(康平本)》 食穀欲嘔 屬陽明也 吳茱萸湯主之 … 少陰病 吐利 手足逆冷 煩躁欲死者 吳茱萸湯主之

: 吳茱萸一升 人參二兩 生薑切,六兩 大棗擘,十二枚. 右四味 以水七升 煮取二升 去滓 溫服七合 日三服.

㊽ 人蔘을 配合하여 大汗出로 亡陽이 된 證에 응용

삼부탕 參附湯《嚴氏濟生方》 治真陽不足 上氣喘急 自汗盜汗 氣虛頭暈 但是陽虛氣弱之證 並宜服之.

: 人參半兩 附子炮 去臍 一兩. 上㕮咀 分作三服 水二盞 生薑十片 煎至八分 去滓 食前 溫服.

㊾ 사역탕 四逆湯《傷寒雜病論(桂林本)》 傷寒脈浮 自汗出 小便數 心煩 微惡寒 腳攣急 反與桂枝湯欲攻其表 此誤也. 得之便厥‧咽中乾‧煩躁‧吐逆者 作甘草乾薑湯與之 以復其陽, 若厥愈‧足溫者 更作芍藥甘草湯與之 其腳即伸, 若胃氣不和 讝語者 少與調胃承氣湯, 若重發汗 復加燒針者 四逆湯主之

: 人參二兩 甘草二兩炙 乾薑一兩半 附子一枚炮去皮 破八片. 右四味 以水三升 煮取一升二合 去滓. 分溫再服. 強人可大附子一枚 乾薑三兩.

㊿ 부자탕 附子湯《傷寒論(康平本)》 少陰病 得之一二日 口中和 其背惡寒者 附子湯主之 … 少陰病 身體痛 手足寒 骨節痛 脈沈者 附子湯主之.

: 附子炮去皮破八片,二枚 茯苓三兩 人參二兩 白朮四兩 芍藥三兩. 右五味 以水八升 煮取三升 去滓 一升 日三服.

(51) 부자이중환 附子理中丸《太平惠民和劑局方》 治脾胃冷弱 心腹絞痛 嘔吐泄利 霍亂轉筋 體冷微汗 手足厥寒 心下逆滿 腹中雷鳴 嘔噦不止 飲食不進 及一切沉寒痼冷 並皆治之.

: 附子炮,去皮‧臍 人參去蘆 乾薑炮 甘草炙 白朮各三兩. 上為細末 用煉蜜和為丸 每兩作一十丸. 每服一丸 以水一盞化破 煎至七分 稍熱服之 空心食前.

(52) 회양구급탕 回陽救急湯《傷寒六書》(即四逆湯 本方自有加減法) 治寒邪直中陰經真寒證 初病起 無身熱 無頭疼 只惡寒 四肢厥冷 戰慄腹疼 吐瀉不渴 引衣自蓋 蜷臥沉重 或手指甲唇靑 或口吐涎沫 或至無脈 或脈來沉遲而無力者 宜用

: 熟附子 乾薑 人參 甘草 白朮 肉桂 陳皮 五味子 茯苓 半夏. 或嘔吐涎沫 或有小腹痛 加鹽炒茱萸. 無脈者 加豬膽汁一匙. 泄瀉不止 加升麻 黃耆. 嘔吐不止 加薑汁. 水二鍾 薑三片 煎之. 臨服入麝香三釐調服. 中病以手足溫和即止 不得多服 多則反加別病矣. 如後止可用前理中飲加減治之無妨.

cf. 도씨회양구급탕 陶氏回陽救急湯《重訂通俗傷寒論》

: 黑附片 官桂 炮薑各五分 別直參 湖廣朮 辰茯神各一錢 薑半夏 炒橘白各七分 炙甘草五分 五味子三分 麝香三釐沖

(53) 온비탕 溫脾湯《備急千金要方》 治下久赤白連年不止 及霍亂 脾胃冷實不消方.

: 大黃四兩 人參 甘草 乾薑各二兩 附子一枚 大者. 上五味㕮咀 以水八升煮取二升半 分三服 臨熟下大黃 與後溫脾湯小異 須大轉瀉者當用此方神效.

(54) 오매환 烏梅丸《傷寒雜病論(桂林本)》 傳厥陰 脈沉弦而急 發熱時悚 心煩嘔逆 宜桂枝當歸湯 吐蚘者 宜烏梅丸.

: 烏梅三百枚 細辛六兩 乾薑十兩 黃連十六兩 當歸四兩 附子六兩炮去皮 蜀椒四兩出汗 桂枝六兩去皮 人參六兩 黃柏六兩. 右十味 異搗篩 合治之 以苦酒漬烏梅一宿 去核蒸之 五斗米下 飯熟 搗成泥 和藥令相得 納臼中與蜜杵二千下 丸如梧桐子大 先食飲服十丸 日三服 稍加至二十丸 禁生冷滑物臭食等.

(55) 재조산 再造散《傷寒六書》 再造散 治患頭疼發熱 項脊強 惡寒無汗 用發汗藥二三劑 汗不出者. 庸醫不識此證 不論時令 遂以麻黃重藥 及火劫取汗 誤人死者 多矣. 殊不知陽虛不能作汗 故有此證 名曰無陽證.

: 黃耆 人參 桂枝 甘草 熟附 細辛 羌活 防風 川芎 煨生薑. 夏月 加黃芩石膏 冬月 不必加. 水二鍾 棗二枚 煎至一鍾. 槌法 再加炒芍藥一撮 煎三沸 溫服.

(56) 소속명탕 小續命湯《小品方》 治卒中風欲死 身體緩急 口目不正 舌強不能語 奄奄惚惚 精神悶亂 諸風服之皆驗 不令人虛方.

: 甘草一兩 麻黃一兩 防風一兩半 防己一兩 人參一兩 黃芩一兩 桂心一兩 附子一枚 大者 炮 芎藭一兩 芍藥一兩 生薑五兩. 上十一物 以水九升 煮取三升 分三服 甚良. 不瘥更服三四劑必佳. 取汗隨人風輕重虛實也. 有人腳弱服此方 至六七劑得瘥. 有風疹家 天陰節變輒合之 可以防喑癔也.

(57) 청조구폐탕 清燥救肺湯《醫門法律》 溫燥傷肺證. 頭痛身熱 乾咳無痰 氣逆而喘 口乾而渴 鼻燥咽乾 舌無苔而乾 脈虛大而數.

: 霜桑葉經霜者得金氣而柔潤不凋取之為君去枝梗淨葉三錢 石膏煅稟清肅之氣極清肺熱二錢五分 甘草和胃生金一錢 人參生胃之津養肺之氣七分 胡麻仁炒一錢 真阿膠八分 麥門冬去心一錢二分 杏仁泡去皮尖炒黃七分 枇杷葉刷去毛蜜塗炙黃一片. 水一碗 煎六分 頻頻二三次滾熱服. 痰多加貝母栝蔞, 血枯加生地黃, 熱甚加犀角羚羊角或加牛黃.

(58) 합개산 蛤蚧散 = 인삼합개산 人參蛤蚧散《博濟方》 治患肺痿 咳嗽 即肺壅嗽.

: 蛤蚧一對 新好者 用湯洗十遍 慢火內炙令香 研細末 人參 茯苓 知母 貝母去心 煨過 湯洗 桑白皮以上各二兩 甘草五兩 炙 大杏仁六兩 湯洗 去皮尖 爛煮令香 取出研. 上八味同為細末 入杏仁 拌勻 卻粗羅 再篩研細為妙. 每服半錢 入生薑二片 酥少許 水八分 沸熱服 如以湯點 頻服亦妙.

(59) 구선산 九仙散《衛生寶鑑》 治一切咳嗽. 太醫王子昭傳. 甚效. 此方得之於河中府姜管勾.

: 人參 款冬花 桑白皮 桔梗 五味子 阿膠 烏梅各一兩 貝母半兩 御米殼八兩去頂蜜炒黃. 上為末 每服三錢 白湯點服 嗽住止後服.

(60) 삼소음 參蘇飲《太平惠民和劑局方》 治感冒發熱頭疼 或因痰飲凝結 兼以為熱 並宜服之. 若因感冒發熱 亦如服養胃湯法 以被蓋臥 連進數服 微汗即愈. 面有餘熱 更宜徐徐服之 自然平治. 因痰飲發熱 但連日頻進此藥 以熱退為期 不可預止. 雖有前胡 乾葛 但能解肌耳. 既有枳殼 橘紅輩 自能寬中快膈 不致傷脾 兼大治中脘痞滿 嘔逆噁心 開胃進食 無以逾此. 毋以性涼為疑 一切發熱皆能取效 不必拘其所因也. 小兒 室女亦宜服之.

: 木香半兩 紫蘇葉 乾葛洗 半夏湯洗七次 薑汁製 炒 前胡去苗 人參 茯苓去皮 各三分 枳殼去瓤 麩炒 桔梗去蘆 甘草炙 陳皮去白 各半兩. 上㕮咀 每服四錢 水一盞半 薑七片 棗一個 煎六分 去滓 微熱服 不拘時候. 《易簡方》不用木香 只十味.

cf. 복령보심탕 茯苓補心湯《東醫寶鑑》 治勞心吐血

: 白芍藥二錢 熟地黃一錢半 當歸一錢三分 川芎 白茯苓 人參 前胡 半夏各七分 陳皮 枳殼 桔梗 乾葛 紫蘇葉 甘草各五分. 右剉作一貼薑五片棗二枚 煎服[三因]

(61) 인삼패독산 人參敗毒散 = 패독산 敗毒散《太平惠民和劑局方》 治傷寒時氣 頭痛項強 壯熱惡寒 身體煩疼 及寒壅咳嗽 鼻塞聲重 風痰頭痛 嘔噦寒熱 並皆治之.

: 柴胡去苗 甘草爁 桔梗 人參去蘆 芎藭 茯苓去皮 枳殼去瓤 麩炒 前胡去苗 洗 羌活去苗 獨活去苗. 上十味 各三十兩 爲粗末 每服二錢 水一盞 入生薑薄荷各少許 同煎七分 去滓 不拘時候 寒多則熱服 熱多則溫服.

(62) 보제소독음자 普濟消毒飲子《東垣試效方》 時毒治驗. 泰和二年 先師以進納監濟源稅 時四月 民多疫癘 初覺憎寒體重 次傳頭面腫盛 目不能開 上喘 咽喉不利 舌乾口燥 俗云大頭天行 親戚不相訪問 如染之 多不救. 張縣承侄亦得此病 至五六日 醫以承氣加藍根下之 稍緩. 翌日 其病如故 下之又緩 終莫能愈 漸至危篤. 或曰李明之存心於醫 可請治之. 遂命診視 具說其由. 先師曰 : 夫身半以上 天之氣也 身半以下 地之氣也. 此邪熱客於心肺之間 上攻頭目而為腫盛 以承氣下之 瀉胃中之實熱 是誅罰無過 殊不知適其所至為故. 遂處方 用黃芩‧黃連苦寒 瀉心肺間熱以為君, 橘紅苦平 玄參苦寒 生甘草甘寒 瀉火補氣以為臣, 連翹‧黍粘子‧薄荷葉苦辛平 板藍根味苦寒 馬勃‧白殭蠶味苦平 散腫消毒‧定喘以為佐, 新升麻‧柴胡苦平 行少陽‧陽明二經不得伸, 桔梗味辛溫為舟楫 不令下行. 共為細末 半用湯調 時時服之, 半蜜為丸 噙化之 服盡良愈. 因嘆曰 : 往者不可追 來者猶可及. 凡他所有病者 皆書方以貼之 全活甚眾 時人皆曰 此方天下所制 遂刊於石 以傳永久.

: 黃芩君 黃連各半兩 君 人參三錢 橘紅去白 臣 玄參臣 生甘草各二錢 臣 連翹 黍粘子 板藍根 馬勃各一錢 白殭蠶炒 七分 升麻七分 柴胡二錢 桔梗二錢. 上件為細末 服餌如前法 或加防風‧薄荷‧川芎‧當歸身 㕮咀 如麻豆大 每服秤五錢 水二盞 煎至一盞 去滓 稍熱 時時服之. 食後如大便硬 加酒煨大黃一錢或二錢以利之 腫勢甚者 宜砭刺之.

(63) 탁리소독음 托裡消毒散《外科正宗》 治癰疽已成不得內消者 宜服此藥以托之 未成者可消 已成者即潰 腐肉易去 新肉易生 此時不可用內消泄氣寒涼等藥 致傷脾胃爲要.

: 人參 川芎 白芍 黃耆 當歸 白朮 茯苓 金銀花各一錢 白芷 甘草 皂角針 桔梗各五分. 水二鍾 煎八分 食遠服 脾弱者去白芷倍人參.

cf. 탁리소독음 托裡消毒飲《萬病回春》 治一切癰疽六七日未消者. 服此藥 瘡未成即消 已成即潰 能壯氣血 固脾胃 使毒瓦斯不能內攻 使毒膿易潰 肌肉易生. 切不可早用生肌之藥 恐毒未盡反潰爛難愈.

: 金銀花三錢 黃芪蜜水炒 天花粉各二錢 防風 當歸酒洗 川芎 白芷 厚朴薑汁炒 桔梗 穿山甲炒成珠 皂角刺炒各一錢 陳皮三錢. 上銼一劑 酒水各一盞煎服. 瘡在上 食後服, 在下 空心服. 後用水煎服.

(64) 내보황기탕 內補黃芪湯《外科發揮》 內補黃耆湯 治潰瘍作痛 倦怠少食 無睡自汗 口乾或發熱 久不愈.

: 黃耆鹽水拌炒 麥門冬去心 熟地黃酒拌 人參 茯苓各一錢 甘草炙炒 三分 白芍藥炒 遠志去心炒 川芎 官桂 當歸酒拌各五分. 作一劑 水二鍾 薑三片 棗一枚. 煎八分 食遠服.

(65) 보원대성탕 保元大成湯《外科正宗》 治潰瘍元氣素虛 精神怯弱 或膿水出多 神無所主 以致睡臥昏倦 六脈虛細 足冷身涼 便溏或秘 胸膈或寬不寬 舌雖潤而少津 口雖食而無味 脈弦不緊 肉色微紅 總由不足 大補堪題.

: 人參 白朮 黃耆蜜水拌炒 各二錢 茯苓 白芍 陳皮 歸身 甘草炙 附子 山萸肉 五味子各一錢 木香 砂仁各五分. 水二鍾 煨姜三片去皮 大棗三枚 煎八分 食遠服. 服至精神回‧手足暖‧脾胃醒‧肉色紅為度. 上數症乃元氣虛脫 已欲變壞之病 非此不回也.

일러두기

· 기원의 학명은 정명을 기준으로 기술하였으며, 생약명도 이에 맞추어 기재하였습니다.

· 국내외 공정서에 지표성분의 규정이 있을 경우에만 해당 성분을 다른 색깔로 표시하였습니다 (상세 기준은 공정서 또는 당 사이트의 한약성분정보 참조).

· 누락된 부분이 있을 수 있습니다. 상세한 해설은 위의 교재를 참조하시길 바랍니다.

· 전국한의과대학 방제학 공통교재에 수재된 처방은 번호를 붉은 색으로 표시하였습니다.

· 배합례의 처방에는 전문한의약품이 다수 포함되어 있으므로 무자격자가 임의로 사용할 수 없습니다.

이상은 아래의 교재 해당 부분을 편집자의 의도에 맞추어 수정하여 요약 기술하고, 현지답사에서 확보한 사진 자료 및 해당 본초가 사용된 방제, 강의 요약 등을 추가한 것입니다. 본초학각론 강의자료(우석대, 부산대, 원광대)의 오류를 교정하고 보충하기 위해 여기에 게시합니다.

1: 전국한의과대학본초학공동교재편찬위원회. 本草學. 서울:영림사. 2020:565-9.

2: 주영승. 증보운곡본초학. 전주:도서출판우석. 2013:1194-204.

3: 신민교. 정화임상본초학. 서울:영림사. 2010:182-5.

각주

- ‘參’的象形文字 就和人蔘的植物形態 密切相關, 因根如人形 故得名人蔘

- 인삼노전탕 人參蘆煎湯 = 삼로음 蔘蘆飮 = 삼로탕 蔘蘆湯 《格致餘論》又一女子 年踰笄 性躁 味厚 暑月因大怒而吃作 每作則舉身跳動 神昏不知人 問之 乃知暴病 視其形氣俱實 遂以人參蘆煎湯飲一碗 大吐頑痰數碗 大汗昏睡一日而安. 人參入手太陰 補陽中之陰者也 蘆則反爾 大瀉太陰之陽 女子暴怒 氣上肝 主怒. 肺主氣 經曰 : 怒則氣逆 氣因怒逆 肝木乘火侮肺 故吃大作而神昏 參蘆喜吐 痰盡氣降而火衰 金氣復位 胃氣得和而解 麻黃發汗 節能止汗 穀屬金 糠之性熱 麥屬陽 麩之性涼 先儒謂 物物具太極 學者其可不觸類而長引而伸之乎.