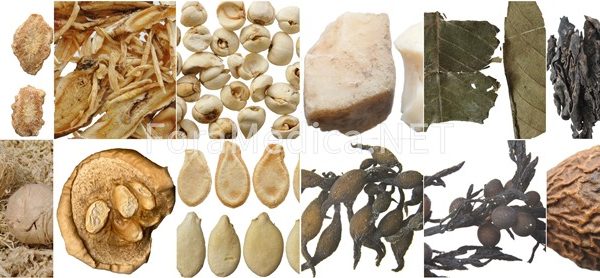

자화지정(紫花地丁) Violae Herba

주위에서 흔하게 볼 수 있는 제비꽃과 호제비꽃은 자색의 꽃이 피고 땅을 정(丁)처럼 파고들어 자라는 굵은 뿌리가 있다 하여 ‘자화지정(紫花地丁)’이라 한다. 주로 포공영, 금은화 등과 배합하여 열독으로 인한 피부병에 응용한 예가 가장 많다. 19세기에는 습열로 인한 피부병에도 응용하였는데 주로 배합된 약물은 잠사, 의이인, 연교 등이다.

초오(草烏) Aconiti Kusnezoffii Tuber

미나리아재비과(Ranuncluaceae)에 속하는 이삭바꽃 또는 놋젓가락나물, 투구꽃의 덩이뿌리를 ‘초오(草烏)’라 하여 약용한다. 부자및 천오두에 비해서 각종 동통에 응용된 예가 많아 ‘거풍습약’으로 분류하고 있다. 또한, 천오두와 마찬가지로 외용제로서 응용된 예도 흔한 편이다. 한담(寒痰)이 원인이 된 동통에는 주로 반하나 남성과 같은 약물을 배합하여 쓰는 경우가 많고, 진통을 목적으로 응용할 때에는 유향이나 몰약같은 약물을 배합하여 쓰는 경우가 흔하다. 마목감을 유발한다는 특징에 착안하여 악성 피부병에 응용하기도 하였다. 다만, 천오두에 비해서 편성이 강하므로 포제에 유념하여야 한다.

부자(附子) Aconiti Radix Processa

땅속줄기 옆에 붙어서 난다고 하여 ‘附子’라 한다. 예로부터 양허에 응용하는 대표적인 약물이었지만 독성이 강해 포제와 배합에 아주 주의해야 한다. 주로 심기능의 저하로 온 몸의 수분대사가 극심하게 저하된 상태로 대변되는 양허가 기반이 되는 질환이다. 이는 aconitine을 열가수분해하여 얻어지는 higenamine의 효과로 보아도 무방하다. 다른 응용 분야는 통증이다. 그러나 후대로 갈 수록 상황에 따른 동통에 대응하는 기술이 발달함에 따라 앙허로 인한 동통에 응용이 국한되는 경향을 보인다.

천오(川烏) Aconiti Rhizoma

국내에는 자생하지 않는 ‘오두’라는 식물의 모근을 ‘천오’ 또는 ‘오두’라고 하여 약용한다. 자근에 해당하는 부자에 비해 온리력이 약하나 그만큼 독성이 덜하기 때문에 각종 풍증에 응용하였다. 또한 외용제로서 응용도 부자에 비해 많은 편에 속한다. 편성이 부자에 비해 약하다는 것이지 일반적인 본초에 비해서는 아주 강한 약물이므로 포제에 주의해야 한다.

침향(沈香) Aquilariae Lignum Resinosum

팥꽃나무과(Thymelaceae)에 속하는 ‘침향’나무에 수지가 침착된 목재를 약용한다. 비중이 높아 물에 가라앉는다는 뜻으로 ‘침향’이라 하였다. 삼초의 기체를 풀어주는 대표적인 약물이지만 매우 고가이므로 병증에 따라 적절한 약물로 대체하여 사용하고 있다. 대체 약물로서 가장 흔한 것은 운목향이다. Aquilaira속에 속하는 식물은 모두 CITES II에 해당될만큼 세계적으로 생산량이 아주 적고, 식물분류학적인 이견도 상당한 탓에 혼위품 논란이 끊이질 않는 약물이기도 하다.

제2절 청화열담약(淸化熱痰藥)

누렇거나 끈끈한 객담으로 대표되는 熱痰 또는 燥痰을 개선하는 약물을 淸化熱痰藥이라 한다.

古人은 희멀건한 객담이 熱로 인해 졸아들어 누렇게 변해서 생겼거나, 陰液이 상대적으로 부족한 상태가 원인이 되어 끈끈하게 변해서 생겼다고 생각하였다. 둘 모두 ‘잘 뱉어지지 않는’ 특징을 지니고 있다. 약물을 투여해서 개선시켰다는 점에서 효능을 ‘潤燥’라고 표현한다.

또한, 인후부 주위에 위치한 인체조직의 붓기로 인해 뱉으려하나 뱉어지는 것이 없는 증상을 동반하는 질환에 사용하는 약물도 포함되기도 한다. 대부분 임파선이나 편도선, 갑상선 등의 인후부 주위에 생긴 각종 腺腫이 있을 때에 관찰된다. 증상이 심해져서 혹처럼 겉으로 드러나서 형태를 이루면 ‘痰核’이라 한다. 이와 같은 증상에 효과가 있다 하여 그 효능을 ‘軟堅散結’이라고 표현한다.

이 외에 痰迷心竅로 인한 정신 질환이 熱證을 동반할 때 응용하는 약물도 이 범주에 일부 속해있다.